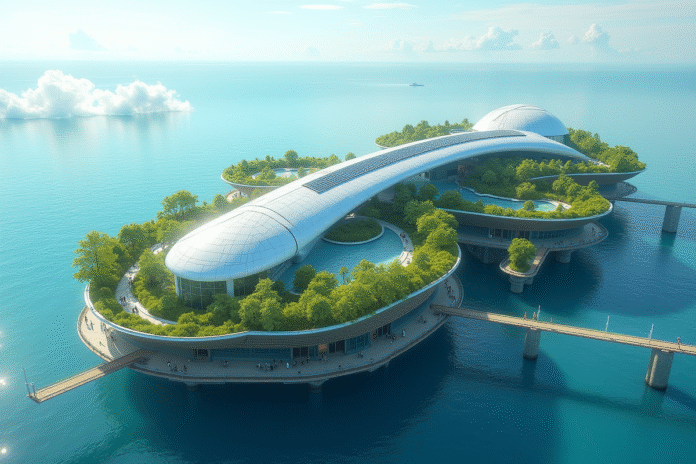

Aucune législation internationale n’encadre formellement la création de structures urbaines permanentes sur l’eau. Pourtant, plusieurs consortiums publics et privés investissent déjà des milliards de dollars dans des projets pilotes au large de grandes métropoles.

La montée du niveau des mers, combinée à la pression démographique sur les littoraux, pousse certains gouvernements à accélérer l’exploration de solutions hors des terres émergées. Ces orientations soulèvent des conflits de souveraineté, des défis techniques inédits et une réorganisation profonde des modèles urbains traditionnels.

Plan de l'article

- Face à la montée des eaux : pourquoi s’intéresser aux villes flottantes aujourd’hui ?

- Principes et fonctionnement : comment imaginer une ville sur l’eau ?

- Entre promesses écologiques et défis techniques, que peut-on vraiment attendre des villes flottantes ?

- Villes flottantes ou autres alternatives : quelles pistes pour un avenir durable ?

Face à la montée des eaux : pourquoi s’intéresser aux villes flottantes aujourd’hui ?

Les villes flottantes s’invitent désormais dans les stratégies de survie des zones côtières. Face à la hausse du niveau de la mer et à la pression continue du changement climatique, plusieurs pays cherchent à préserver leur avenir urbain en imaginant des habitats hors du commun. Sur les littoraux, trouver de nouveaux espaces habitables devient une course contre la montre. C’est là que les quartiers construits sur l’eau prennent tout leur sens.

Prenons l’exemple des Pays-Bas, où l’innovation en matière d’habitats flottants n’est plus un simple concept. À Amsterdam et Rotterdam, des projets comme Ijburg offrent déjà des logements capables de suivre les variations de l’eau. Singapour et Séoul étudient également l’intégration de ces architectures pour anticiper les risques d’inondations et la densification urbaine.

Cette montée des eaux bouleverse les schémas urbains habituels et force les villes à repenser leurs priorités et leur organisation. Voici les principales raisons qui poussent à explorer ces solutions :

- Préservation de l’environnement : exploiter les surfaces maritimes réduit la pression sur les terres et limite l’artificialisation des sols.

- Adaptabilité : les structures modulaires flottantes répondent aux aléas climatiques et évoluent avec leur environnement.

- Déploiement de nouveaux modèles économiques et architecturaux pour accompagner la transition urbaine.

Face à cette urgence, l’habitat flottant s’impose comme une piste crédible pour la suite. La créativité architecturale n’a jamais été aussi sollicitée pour réinventer la ville face au changement climatique.

Principes et fonctionnement : comment imaginer une ville sur l’eau ?

Envisager une ville flottante, c’est accepter de tout repenser. Ici, plus question de s’ancrer dans la terre ferme : il faut composer avec le mouvement perpétuel de l’eau, organiser la circulation, garantir la stabilité et assurer la sécurité face aux tempêtes. On assemble des plateformes modulaires, conçues pour accueillir aussi bien des logements que des espaces publics, des bureaux ou des lieux de détente.

Le défi architectural réside dans la capacité d’adaptation. Les maisons flottantes sont développées pour résister aux éléments, grâce à des matériaux innovants : bois lamellé-croisé, acier inoxydable, béton allégé, chaque choix vise à limiter l’empreinte carbone et assurer une véritable longévité. L’accent est mis sur la durabilité, la légèreté et la résistance à la corrosion, autant de contraintes techniques qui transforment la façon de construire.

L’autonomie est au cœur du fonctionnement de ces nouveaux quartiers. Pour optimiser la gestion des ressources, chaque unité intègre la collecte d’eau de pluie, des systèmes de purification embarqués, une production d’énergie renouvelable via des panneaux solaires ou de petites éoliennes, ainsi que des dispositifs de gestion circulaire des déchets. L’objectif : réduire au maximum l’impact sur l’écosystème aquatique et tendre vers une autonomie réelle.

Vivre sur une ville flottante, c’est aussi adopter de nouveaux modes de vie. Les espaces partagés, jardins, places publiques, pontons multifonctionnels, deviennent le socle du lien social. Aux Pays-Bas, les premiers quartiers flottants démontrent que cette approche peut répondre concrètement aux défis urbains du XXIe siècle, tout en préservant un haut niveau de confort.

Entre promesses écologiques et défis techniques, que peut-on vraiment attendre des villes flottantes ?

La ville flottante écologique fascine. Elle promet une urbanisation qui respecte l’environnement, limite l’étalement urbain et s’appuie sur l’énergie renouvelable. Les prototypes actuels misent sur l’autonomie énergétique grâce aux panneaux solaires, à l’installation d’éoliennes flottantes et à l’aquaponie, qui permet de produire une partie de la nourriture sur place. L’idée : garantir un confort moderne tout en réduisant au minimum l’empreinte écologique de chaque logement.

Mais la réalité technique ne se laisse pas facilement apprivoiser. Construire sur l’eau, c’est affronter un quotidien rythmé par la corrosion, des besoins de maintenance constants, des défis dans la gestion des eaux usées et des déchets. Installer des réseaux électriques, des systèmes de communication ou organiser les secours requiert une expertise pointue, et les coûts de départ restent élevés. La question du logement abordable est loin d’être résolue : il faut concilier viabilité financière, exigence environnementale et qualité de vie sur le long terme.

Voici un aperçu synthétique des principaux avantages et freins liés à ces nouveaux modèles urbains :

| Avantages | Défis |

|---|---|

|

|

Le développement durable ne peut plus ignorer ces questions. Des municipalités comme Amsterdam et Rotterdam testent déjà des quartiers flottants, convaincues que l’urbanisme doit être capable de suivre les changements de son environnement et non l’inverse.

Villes flottantes ou autres alternatives : quelles pistes pour un avenir durable ?

Les villes flottantes occupent désormais une place de choix dans le débat sur la résilience urbaine, mais elles ne ferment pas la porte à d’autres solutions. Les projets pilotes d’Amsterdam ou de Rotterdam montrent qu’il est possible de progresser étape par étape, en trouvant un équilibre entre innovation, qualité de vie et respect des contraintes écologiques.

D’autres stratégies sont également explorées : densification maîtrisée, végétalisation des quartiers, transformation de friches industrielles en zones inondables contrôlées à Paris ou New York, intégration de bassins de rétention et d’architectures sur pilotis. L’ONU, à travers UN-Habitat, encourage des modèles hybrides qui combinent plateformes flottantes, réhabilitation de bâtiments existants et création d’îlots de biodiversité.

Voici quelques alternatives complémentaires qui émergent dans les grandes villes :

- Écoquartiers sur pilotis

- Structures flottantes modulaires

- Zones urbaines amphibies

La Blue Revolution avance : à Amsterdam, IJburg symbolise cette nouvelle ère, avec ses habitats sur l’eau, ses espaces partagés et sa gestion collective des ressources. Rotterdam multiplie les initiatives : bureaux, écoles, serres flottantes, tout un écosystème urbain repense son rapport à l’eau et à la terre.

Au fond, il ne s’agit pas d’opposer villes flottantes et alternatives terrestres, mais de multiplier les solutions innovantes pour répondre aux défis d’urbanisation et de montée des eaux. Miser sur la complémentarité, ajuster chaque projet à son territoire, telle est la voie qui s’ouvre pour les acteurs du développement durable. Reste à voir si, demain, l’horizon urbain sera ponctué d’îles artificielles ou de villes amphibies, prêtes à affronter la prochaine tempête.